Strom speichern in Betonkugeln – eine Lösung für Dunkelflauten

- Kommentare: 0

- Sicher arbeiten

- Artikel als PDF herunterladen

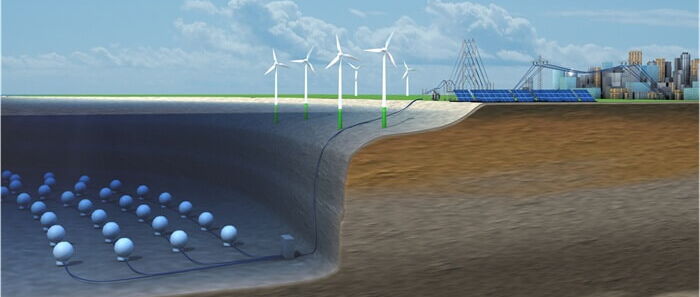

Zuerst auf dem Grund des Bodensees, nun auf dem Meeresboden vor Kalifornien. Wissenschaftler versenken metergroße Kugeln. Doch diese enthalten weder Messgeräte zur Überwachung der Wasserqualität noch Kameras zur Beobachtung von Fischen. Die Kugeln sind innen hohl. Getestet wird ihr Potenzial zum Speichern von elektrischer Energie. Elektrischen Strom in hohlen Betonkugeln unter Wasser zu speichern, das klingt für den Laien nach einer verrückten Idee. Doch erste Projekte zeigen, dass dieser Ansatz eine vielversprechende Möglichkeit bietet, um ohne herkömmliche Batterien oder teure Pumpspeicherkraftwerke elektrische Energie zu speichern und somit einen Beitrag zu leisten, Schwankungen in der Energieversorgung aufzufangen.

Die Energiekugel im Bodensee

Im Jahr 2016 konnte man am Ufer vor Konstanz seltsame Dinge beobachten. Mithilfe eines Krans wird eine 20 Tonnen schwere Kugel aus Beton ins Wasser des Bodensees abgelassen. Der drei Meter große Ball steht dabei auf einer Art Kragen und erinnert an ein riesiges Osterei im Eierbecher. Das Gebilde wird anschließend mit Luftkissen über den See nach Überlingen am Nordufer gezogen. Dort verschwindet es dann unter Wasser, bleibt aber über drei Leitungen und ein Stahlseil mit der Oberfläche verbunden. Bei dieser spektakulären Aktion handelt es sich weder um ein Kunstprojekt noch um die Tauchfahrt eines neuen U-Boots. Zu erleben war der weltweit erste Praxistest einer neuen Speichertechnologie für elektrische Energie. Federführend war das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) aus Kassel, das die sogenannten Energiekugeln entwickelt hat.

Die erste Kugel blieb damals zwar bei Versuchsende im Schlamm auf dem Grund des Bodensees stecken und konnte erst im März 2017 geborgen werden. Doch nach Auswertung der gewonnenen Ergebnisse zeigten sich die Wissenschaftler des IEE dennoch sehr zufrieden. Denn sowohl Pumpturbine, Elektronik und Sensorik als auch das Speichern und Entladen der Kugel hatten über vier Wochen wie gewünscht funktioniert.

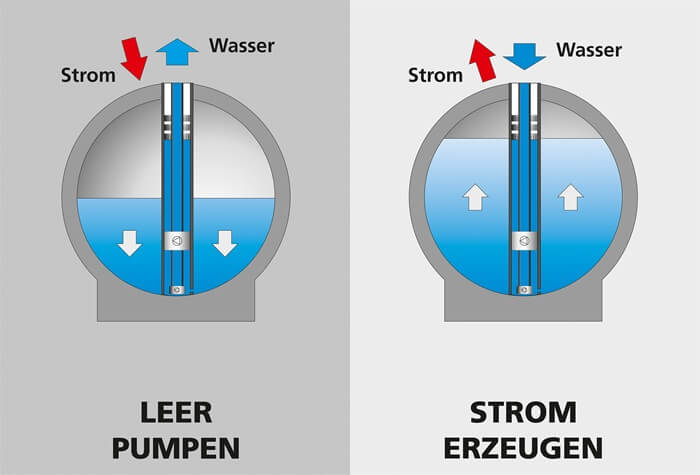

Das Funktionsprinzip der Kugelspeicher

Das Kugelspeicherprinzip nutzt den Druck der Wassersäule, ähnlich wie ein Pumpspeicherkraftwerk die Schwerkraft nutzt. Die Kugel ist hohl und geschlossen bis auf eine Lücke an der Oberseite, die durch ein Ventil geöffnet werden kann. Gibt es einen Überschuss an elektrischer Energie im Stromnetz, dann springen Pumpturbinen an und pumpen bzw. saugen die hohle Kugel leer. Damit entsteht im Innern ein Vakuum. Wenn dann Wasser mit hohem Druck zurück in die Kugeln zurückfließt, treibt diese Strömung dabei die Pumpturbinen an und erzeugt Strom. Die auf dieser Weise zurückgewonnene Energie wird dann über Unterwasserkabel an den gewünschten Ort an Land übertragen. Im Dauerbetrieb würde eine solche Kugel quasi ständig – bzw. je nach dem akuten Strombedarf – aufgeladen und wieder entladen. Dabei sind einerseits die Wassertiefe – der Druck der auf der Kugel lastenden Wassersäule – und andererseits das Volumen der Kugel die entscheidenden Faktoren für die Leistungsfähigkeit und Kapazität der Stromspeicherung.

Von drei auf neun auf 30 Meter

Nach dem Prototyp im „Schwäbischen Meer“ soll das System nun im Pazifik und in einem größeren Maßstab getestet werden. Das StEnSea-Projekt zur Skalierung der Technologie („Stored Energy in the Sea“) wird erneut vom Fraunhofer IEE geleitet. Auf dem Meeresboden vor Long Beach bei Los Angeles wird eine hohle Betonkugel versenkt. Die Kugel wird mithilfe von 3-D-Druckverfahren direkt im Hafen vor Ort gefertigt. Diesmal ist sie neun Meter groß und liegt 500 bis 600 Meter tief auf dem Meeresgrund. Als Kugelspeicher soll sie 0,5 Megawatt leisten und bis zu 0,4 Megawattstunden Strom speichern können. Wird der Zeitplan wie vorgesehen eingehalten, wird die Anlage Ende 2026 in Betrieb gehen. Und damit ist das Projekt noch lange nicht zum Abschluss gekommen. Denn als nächstes Projekt haben sich die Forscher vom IEE einen Kugelspeicher von 30 Metern Durchmesser vorgenommen.

Eine ganz ähnliche Idee zur Energiespeicherung am Meeresboden wurde von der Universität Groningen in den Niederlanden entwickelt und von einem niederländischen Start-up auf der Hannover Messe 2023 vorgestellt. Auch im Projekt „Ocean Grazer“ wird das Ein- und Ausströmen von Meerwasser genutzt, um eine Art Meeresbatterie zu betreiben. Wasser strömt aus starren und im Meeresboden verankerten Niederdruckreservoirs in flexible Blasen und zurück. Das Prinzip entspricht dem der Betonkugeln, aber mit einem – für die Meeresbiologie relevanten – Unterschied. Um das Eindringen von Meereslebewesen in das System zu verhindern, nutzt das Projekt des IEE ein engmaschiges Sieb. Ocean Grazer arbeitet dagegen mit einer geschlossenen Druckblase und damit ganz ohne einen Austausch mit dem umgebenden Meereswasser.

Downloadtipps der Redaktion

E-Book: Photovoltaikanlagen normkonform errichten

Hier gelangen Sie zum Download.

E-Book: Prüfprotokolle für die Elektrofachkraft

Hier gelangen Sie zum Download.

Checkliste: Funktionale Aspekte – Energieeffizienz

Vorteile von Kugelspeichern: geringe Kosten, hohe Kapazität

Zwar liegt die Effizienz der Kugelspeichermethode nur bei etwa drei Vierteln der klassischen Pumpspeicherwerke. Doch demgegenüber stehen die

- niedrigeren Kosten, auch durch die

- geringen Anforderungen an die Infrastruktur an Land,

- sowie die große Kapazität.

Durch die Zunahme bei den erneuerbaren Energien werden neue Speicheroptionen dringend benötigt und für den Bau neuer Pumpspeicherkraftwerke gibt es nur vergleichsweise wenige Standorte und oft jede Menge Hinderungsgründe vor Ort.

Die Anforderungen an einen geeigneten Standort nehmen sich für die „Unterwasser-Pumpkraftwerke“ dagegen recht bescheiden aus. Statt eines Berges wird lediglich eine gewisse Wassertiefe benötigt. Der Meeresboden sollte nur halbwegs eben sein, eine spezielle Vorbereitung des Untergrunds ist nicht notwendig. Optimalerweise liegt eine Energiekugel in einer Tiefe zwischen 600 und 800 Metern, denn je tiefer, desto höher ist der Wasserdruck – und damit wächst die Speicherkapazität. Bei mehr als etwa 800 Metern Tiefe wird der Druck jedoch so groß, dass sowohl die Betonwandung wie auch die Turbinen an ihre Grenzen stoßen.

Als großer Vorteil gilt zudem, dass die Unterhalts- und Wartungskosten der Kugelspeicher überschaubar bleiben sollen. Die Haltbarkeit bzw. Nutzungsdauer der Kugeln wird auf 50 bis 60 Jahre geschätzt. Lediglich für Pumpturbine und Generator wird ein Austauschen nach etwa 20 Jahren angenommen. Forscher des IEE rechnen vor, dass ein Speicherpark mit sechs Kugeln und einer Gesamtleistung von 30 Megawatt bei 520 Zyklen pro Jahr zu Speicherkosten von rund 4,6 Cent pro Kilowattstunde führen könnte.

Offshore-Pumpspeichersysteme weltweit möglich

Das IEE sieht daher neben den West- und Ostküsten der USA jede Menge weitere Optionen für küstennahe Standorte von Norwegen und Portugal bis nach Brasilien oder Japan. Die Verbindung zum Land erfolgt über Unterwasserkabel, auch schwimmende Transformator-Plattformen sind denkbar. Selbst Binnenländer oder Regionen mit flachen Küsten müssen auf die Kugelspeichertechnik nicht verzichten. Denn die Kugeln lassen sich auch in gefluteten Tagebauen oder an tiefen Stellen von Seen versenken.

Für flachere Küsten gibt es zudem Überlegungen, anstelle starrer Kugeln aus Beton textile und flexible Gewebe, z.B. aus Nylon, für das gleiche Wirkungsprinzip zu nutzen. Derartige Unterwasserballons könnten etwa die überschüssige Energie von Offshore-Windrädern nutzen und bei Bedarf wieder abgeben. Erste Versuche mit ca. zehn Meter großen Ballons wurden bereits im kanadischen Ontariosee gestartet. Bei einem „Zuviel“ an Energie werden sie über Kompressoren an Land mit Luft befüllt. Wird Energie knapp, lässt man die Luft wieder herausströmen und per Turbine Strom erzeugen.

Tipp der Redaktion

Sie wollen mehr Infos zu diesem und weiteren Themen?

Dann empfehlen wir Ihnen elektrofachkraft.de – Das Magazin:

- spannende Expertenbeiträge zu aktuellen Themen

- Download-Flat mit Prüflisten, Checklisten, Arbeits- und Betriebsanweisungen.

Auch als Onlineversion erhältlich. Machen Sie mit beim Papiersparen.

Strom speichern gegen Dunkelflauten

So erfreulich der Ausbau der erneuerbaren Energien ist – es bleibt die Aufgabe, die Schwankungen der Stromerzeugung aus Wind und Sonne aufzufangen. Die herkömmliche Lösung über Pumpspeicherkraftwerke hat sich zwar bewährt, lässt sich aber nur bei entsprechendem Gelände und zu hohen Baukosten umsetzen. Eine Vielzahl von Optionen wurde in den letzten Jahren diskutiert und viele Ansätze werden bereits ausgetestet oder umgesetzt. Das reicht von thermischen Energiespeichern (Salzschmelzen) über Wasserstoffspeicherung (Power-to-Gas), neue und lithiumunabhängige Akkus bis zu Superkondensatoren, Druckluft- und Schwungradspeichern.

Die Forscher des IEE sehen in ihren Unterwasser-Kugelspeichern ein großes Potenzial für eine weitere Energiespeichertechnik. Nach ihren Berechnungen könnte das Speicherpotenzial die Kapazität der vorhandenen Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland um ein Vielfaches übertreffen. Allein für die zehn besten Standorte in Europa sehen sie Chancen für das Speichern von rund 166.000 Gigawattstunden Strom. Langfristig soll die Kugelspeichertechnik dazu beitragen, die Stromnetze zu stabilisieren und ausgleichend zu wirken, wenn die Energiegewinnung durch Sonne und Strom schwankt.

Weitere Beiträge zum Thema

Microgrids: Planung und Errichtung in Unternehmen

EEG – das Erneuerbare-Energien-Gesetz

Elektrische Sicherheit von PV-Anlagen

Batterieladeanlagen im Industriebetrieb

Microgrids: mehr Sicherheit für die Stromversorgung in Deutschland?

Innovatives Konzept: Turbinenzäune zur Nutzung von Windenergie nah am Verbraucher

Kommentare

Einen Kommentar schreiben