So erstellen Sie Betriebsanweisungen

- Kommentare: 0

- Unterweisung

- Artikel als PDF herunterladen

Betriebsanweisungen werden unter anderem für Maschinen, elektrische Arbeitsmittel, Gefahrstoffe, persönliche Schutzausrüstungen oder biologische Arbeitsstoffe erstellt. Bei der Erstellung von Betriebsanweisungen ist oft die Elektrofachkraft gefragt.

Es gibt kaum konkrete Vorgaben, wie eine Betriebsanweisung aufgebaut sein soll oder welche Elemente sie in welcher Reihenfolge enthalten muss. Aber es haben sich gewisse Konventionen und Muster für Betriebsanweisungen bewährt. Wichtig ist, dass sie innerhalb eines Unternehmens möglichst einheitlich aufgebaut und gestaltet sind, damit sie von Mitarbeitern möglichst schnell verstanden und umgesetzt werden können.

Wie sollte eine Betriebsanweisung aussehen?

Prüfen Sie vorhandene Betriebsanweisungen auf folgende Merkmale und berücksichtigen Sie diese Aspekte beim Erstellen neuer Betriebsanweisungen:

- arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen: Lagern Sie allgemeine Anordnungen aus und lassen Sie Nebensächlichkeiten weg.

- konzentriert: so ausführlich wie nötig und so knapp wie möglich. In der Regel füllt eine Betriebsanweisung eine bis maximal zwei DIN A4-Seiten aus. Formulieren Sie in Stichworten statt mit vollständigen Sätzen.

- konkret: Verfassen Sie keine langatmigen Erläuterungen zu Hintergrundinformationen, sondern benennen Sie die konkreten Gefährdungen, wichtigsten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln.

- präzise: Schreiben Sie „einmal pro Monat“ statt „regelmäßig“ usw. Benennen Sie „Schweißen“ oder „Rauchen“, statt allgemein von Zündquellen zu sprechen.

- verständlich: Verzichten Sie auf Fremdwörter und unnötige Fachbegriffe. Jeder Mitarbeiter muss Ihre Betriebsanweisungen verstehen können. In besonderen Fällen – wenn Sie z.B. Ausländer mit nur geringen Deutschkenntnissen einstellen – müssen Sie Betriebsanweisungen übersetzen bzw. übersetzen lassen.

- erkennbar: Die Form ist nicht vorgeschrieben; Betriebsanweisungen sollten jedoch optisch einheitlich gestaltet sein. Durchgesetzt hat sich eine Farbcodierung für bestimmte Tätigkeitsbereiche (s.u.).

- am Arbeitsplatz: Betriebsanweisungen, die sauber geordnet in Aktenschränken abgeheftet vorliegen, nützen niemandem. Eine Betriebsanweisung muss stets dort vorhanden sein, wo die jeweilige Gefährdung, das Werkzeug oder die Maschine eingesetzt wird.

- betriebsspezifisch: Musterdokumente können hilfreich sein und wichtige Anregungen geben. Aber sie sind stets auf die individuelle betriebliche Situation und die Bedingungen am Arbeitsplatz vor Ort anzupassen.

- schriftlich: Betriebsanweisungen sind stets schriftliche Anweisungen. Sie können durch mündliche Erläuterungen ergänzt, aber nicht ersetzt werden.

Downloadtipps der Redaktion

Unterweisung: Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

Hier gelangen Sie zum Download.

Unterweisung: Benutzen von elektrischen Betriebsmitteln

Hier gelangen Sie zum Download.

Betriebsanweisung: Arbeiten auf Leitern

Hier gelangen Sie zum Download.

Betriebsanweisung: Augenschutz

Hier gelangen Sie zum Download.

Betriebsanweisung: Baustäube aus Bearbeitungsprozessen

Was steht in der Betriebsanweisung?

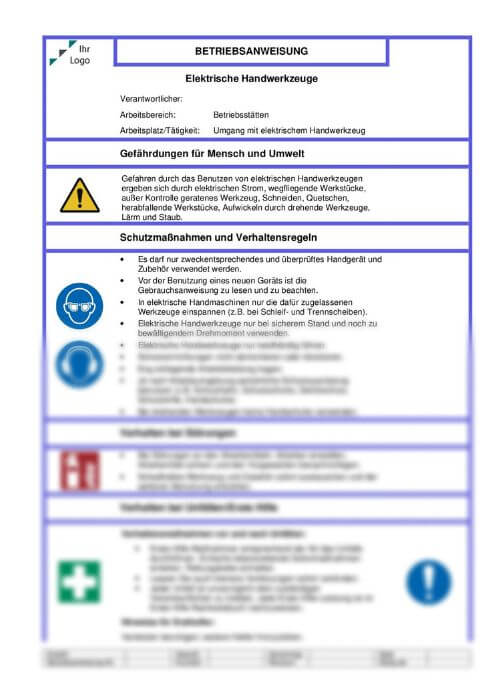

Beim Erstellen von Betriebsanweisungen hat sich folgender Aufbau bewährt:

- Arbeitsplatz/Firma/Betriebsstätte

- Anwendungsbereich, Arbeitsverfahren, Tätigkeit oder Stoff: ggf. spezifizieren, z.B. in Bedienen und Instandhalten

- Gefahren für Mensch und Umwelt: Kurzinfos zu den bei der Tätigkeit auftretenden Gefährdungen, ggf. Verweis auf Umweltrisiken

- Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln: In diesem zentralen Teil sind die Maßnahmen und Regeln zu nennen, die den Mitarbeiter betreffen.

Darunter fallen z.B. technische, organisatorische, hygienische oder personenbezogene Maßnahmen wie die persönliche Schutzausrüstung (PSA). Dazu kommen ggf. Hinweise für das Ingangsetzen einer Anlage, das sichere Betreiben, Hinweise auf unzulässige Arbeitsweisen usw. - Verhalten bei Störungen: Auch dieser Punkt ist bei elektrischen Betriebsmitteln unverzichtbar.

Mitarbeiter müssen wissen, wie sie sich bei Störungen, verkanteten Werkstücken, seltsamen Geräuschen, brenzligem Geruch usw. sicher verhalten. Geben Sie hier die Sofortmaßnahmen an wie Abschalten, vom Stromnetz nehmen usw. Auch die geeigneten Löschmittel bei Brandgefahr gehören in diesen Abschnitt. - Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe: Dieser Abschnitt dürfte bei vielen Betriebsanweisungen ähnlich aussehen: Sichern der Unfallstelle, Bergung von Verletzten, Meldung an Ersthelfer, Rettungskette und Vorgesetzten (Notrufnummern!), geeignete Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Namen, Datum: Abschließend sollte die Betriebsanweisung den Namen des Erstellers, des Prüfers, des Genehmigers und das Gültigkeitsdatum enthalten. Dazu kommen ggf. die Anzahl der Seiten und interne Codes oder Nummerierungen, Dateinamen etc.

Je nach Tätigkeit oder Anwendungsbereich können weitere Abschnitte hinzukommen, etwa zur Entsorgung.

Gesetzliche Grundlagen und Regelwerke

Folgende Dokumente regeln, wann und wie Betriebsanweisungen erstellt werden müssen:

- ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz): im Arbeitsschutzgesetz wir in den §§ 5 „Beurteilung der Arbeitsbedingungen“ und 12 „Unterweisung“ auf die Notwendigkeit bzw. Verpflichtung zur Unterweisung und Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung hingewiesen.

- GefStoffV (Gefahrstoffverordnung): § 14 der Gefahrstoffverordnung legt die Anforderungen für Betriebsanweisungen beim Umgang mit Gefahrstoffen fest.

- BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung): Anforderungen an und Verwendung von Arbeitsmitteln (§ 3 „Gefährdungsbeurteilung“), Vorgaben zur Unterweisung der Beschäftigten (§ 12 „Unterweisung und besondere Beauftragung von Beschäftigten“)

- DGUV Vorschrift 1: Grundsätze der Prävention

- TRGS (Technische Regeln für Gefahrstoffe): insbesondere TRGS 555 „Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten“

Wo sind die notwendigen Informationen für die Betriebsanweisung zu finden?

Die zur Erstellung von Betriebsanweisungen notwendigen Informationen finden Sie in den Betriebsanleitungen von Geräten und Maschinen, in den dokumentierten Gefährdungsbeurteilungen, im technischen und berufsgenossenschaftlichen Regelwerk und ggf. weiteren Dokumenten wie Sicherheitsdatenblättern von Gefahrstoffen, den Kennzeichnungen von Chemikalien usw.

Wie sind Betriebsanweisungen aufzubauen und zu gestalten?

Die Farbgestaltung und das Layout von Betriebsanweisungen sind nicht gesetzlich vorgegeben, doch sie orientieren sich an bewährten Standards, um ein schnelles Verstehen zu gewährleisten. Eine übersichtliche Struktur mit dem Titel, ggf. Firmenlogo und dem Anwendungsbereich im Dokumentenkopf sowie eine klare Abschnittsstruktur und der Einsatz von Piktogrammen erleichtern das schnelle Erfassen der Inhalte.

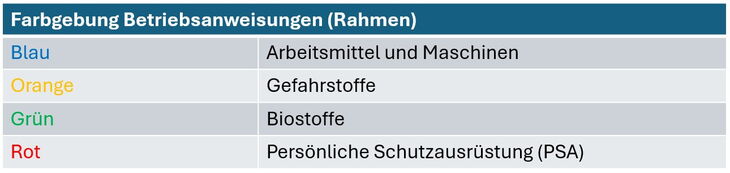

Die farbliche Umrandung und Hinterlegung der Überschriften lässt schnelle Rückschlüsse auf den Anwendungsbereich bzw. die Tätigkeit zu. Möglich sind folgende Farbgebungen:

Kommentare

Einen Kommentar schreiben