Stromspeicher für Industrie und Gewerbe: was bei der Auswahl zu beachten ist

- Kommentare: 0

- Sicher arbeiten

- Artikel als PDF herunterladen

Wussten Sie, dass Brancheninsider den Markt für Batteriespeichersysteme auf derzeit 4,4 Milliarden US-Dollar schätzen? Schon in fünf Jahren, so die Prognose, könnte das Volumen auf 15,1 Milliarden US-Dollar steigen. Für Industrie und Gewerbe, die eigene Stromspeicher betreiben wollen, heißt das auch, dass die Auswahl an Speichertechnologien und Speichertypen mittelfristig steigen wird. Und es besteht Grund zur Hoffnung, dass die Systeme in Zukunft auch billiger werden.

Die Grundidee der Stromspeicherung ist dieselbe wie bei jeder Art von Speicher: Angebot und Verbrauch sollen sich von der Produktion abkoppeln lassen. Die Hoffnung allerdings, dass die derzeit verfügbaren Speichertechnologien die Versorgungsprobleme durch die Energiewende glätten könnten, ist derzeit nicht zu erfüllen. Für die meisten Unternehmen heißt das: Volle Unabhängigkeit vom jeweiligen Stromversorger lässt sich mit einem Stromspeicher derzeit nicht realisieren. Trotzdem gibt es sinnvolle, zum Teil sogar unverzichtbare Einsatzmöglichkeiten für die meisten Betriebe.

Tipp der Redaktion

Elektrowissen zum Mitnehmen

- Lesen Sie spannende Expertenbeiträge.

- Stellen Sie unseren Fachexperten Ihre Fragen.

- Nutzen Sie die Download-Flat mit einer Vielzahl an Checklisten, Prüflisten, Arbeits- und Betriebsanweisungen.

Auch als Onlineversion erhältlich. Machen Sie mit beim Papiersparen.

Wichtige Kennzahlen von Speichern:

- Energiekapazität (in kWh): maximal speicherbare Energie im System

- Leistungskapazität (in kW): maximale Leistungsaufnahme und -abgabe

- Speicherdauer (in h) bei voller Leistung

- Einspeicher- und Ausspeicherzeit (in Sekunden, Minuten, …)

- Form der Energiespeicherung: potenzielle Energie, Wärme, chemische Energie, …

- „Round-trip“-Effizienz (in %): Verhältnis zwischen dem Energieinput in den Speicher (vor der Speicherung) und dem Energieoutput des Speichers (nach der Speicherung). Dieses hängt davon ab, wie effizient die verschiedenen Umwandlungsschritte ablaufen.

- Lebensdauer (Jahre)

- Zyklenanzahl: „Zyklenfestigkeit“, Anzahl von Lade- und Entladeprozessen

- Selbstentladung (%/h oder %/Zyklus): Abnahme der Speicherkapazität bezogen auf die ursprüngliche Kapazität

- Nutzbarkeit für Systemdienstleistungen (Stromnetz): Primär-, Sekundärregelung, saisonale Energiespeicherung

- Entwicklungsstand der Technologie (Technologiereifegrad)

Wie wird die Effizienz von Stromspeichern berechnet?

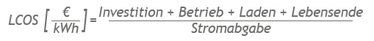

Die praktische Effizienz von Stromspeichern wird in der Regel anhand der gewichteten Speicherkosten („Levelized Cost of Storage“, LCOS) bewertet. LCOS definiert die Kosten für eine Kilowattstunde Strom, die aus einem Speicher entnommen wird, wenn alle anfallenden Kosten und die erzeugte Energie während der Lebensdauer des Speichers berücksichtigt werden:

Leistungsfähigkeit von Stromspeichern: von Kilo- bis (theoretisch) Petawattstunde

Die elektrische Leistung P (in W = Watt oder kW = Kilowatt = 1.000 Watt) ist als elektrische Arbeit W pro Zeiteinheit t definiert. In der Praxis verwendet man für die elektrische Arbeit die Einheit Kilowattstunde (kWh). Für sehr hohe Leistungen verwendet man die Abkürzungen Mega (M, für eine Million), Giga (G, für eine Milliarde) oder Tera (T, für eine Billion) der Leistungseinheit, z.B.:

- 1.000 Kilowattstunden = 1 Megawattstunde (MWh)

- 1.000 Megawattstunden = 1 Gigawattstunde (GWh)

- 1.000 Gigawattstunden = 1 Terawattstunde (TWh)

- 1.000 Terawattstunden = 1 Petawattstunde (PWh)

Speicherzahl steigt, wenige Speicher typen beherrschen den Markt

Eine Marktstudie der RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) von 2023 belegt, dass die Nachfrage nach Gewerbespeichern im vergangenen Jahr um 24 Prozent gestiegen ist. Rund 1.200 neue Gewerbespeicher mit 0,08 Gigawattstunden Kapazität und 0,04 Gigawatt Leistung wurden neu installiert. Bei den Großspeichern betrug das Wachstum sogar 910 Prozent − was die Forscher allerdings mit der Zwangspause durch die Coronapandemie erklären.

Aktuell sind Lithium-Ionen-Batteriespeicher die wohl am häufigsten genutzte Speichertechnologie. Ihr Vorteil: Sie sind kleiner und leichter als andere Speicher und haben eine hohe Energiedichte. Das heißt, Lithium-Ionen-Speicher können bei gleicher Größe und gleichem Gewicht mehr Energiespeichern, als andere Arten von Speichern.

Im Kommen sind Redox-Flow-Batterien

Redox-Flow-Batterien gehören wie die Lithium-Ionen-Speicher zu den elektrochemischen Speichern und können Leistungen von mehreren MWh generieren, haben einen sehr hohen Wirkungsgrad und eine lange Laufzeit. Man geht davon aus, dass die Batterien mehr als 10.000 Ladezyklen und eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren erreichen können. Ein weiterer Vorteil: Redox-Flow-Batterien sind feuersicher. Ein thermisches Durchgehen − die Überhitzung aufgrund eines sich selbst verstärkenden Wärme produzierenden Prozesses − wie bei Lithium-Ionen-Akkus ist somit ausgeschlossen. Dafür sind die Stromspeicher wesentlich größer und schwerer.

Downloadtipps der Redaktion

E-Book: Photovoltaikanlagen normkonform errichten

Hier gelangen Sie zum Download.

Betriebsanweisung: Arbeiten durch Fremdbetriebe

Hier gelangen Sie zum Download.

Checkliste: Voraussetzung für Ersatzstromeinspeisungen

Oder doch die mechanische Stromspeicherung?

Vor einigen Jahren hat das Jülicher Technologie-Startup-Unternehmen Stornetic das weithin vergessene Prinzip der Speicherung kinetischer Energie per Schwungrad wiederentdeckt. Doch während herkömmliche Schwungräder immer schwerer werden mussten, um leistungsfähiger zu werden, drehen die Schwungräder von Stornetic sich stattdessen besonders schnell. Außerdem können die mechanischen Speicher sehr schnell auf- und entladen werden. Es wird also Zeit, dass sie auch für die industrielle und gewerbliche Nutzung entdeckt werden!

SMES („supraleitende magnetische Energiespeicher“)

SMES gehören zu den wenigen direkten Speichern, das heißt sie wandeln die genutzte Energie für die Speicherung nicht um. Sie speichern elektrische Energie in einem Magnetfeld, das durch einen Gleichstrom in einer Spule erzeugt wird. Die Spule besteht aus einem supraleitenden Material und wird durch Kühlung auf einer Temperatur gehalten, die unter der Sprungtemperatur des Supraleiters liegt. Aus diesem Grund gibt es keinen ohmschen Widerstand, der den Stromfluss begrenzt.

Supercaps (Super- oder Ultra kondensatoren)

Supercaps sind eine Weiterentwicklung der bereits bekannten Doppelschichtkondensatoren (kurz Ultracaps). Doppelschichtkondensatoren bestehen aus zwei Elektroden, die mit einem Elektrolyt befeuchtet sind. Die Ladungsspeicherung findet in der elektrochemischen Doppelschicht auf den Elektroden statt. Supercaps punkten mit sehr schneller Bereitstellung der Energie und einer enormen Zyklenfestigkeit. Deshalb eignen sich diese elektrischen Speicher sehr gut für typische betriebliche Anwendungen wie etwa die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV).

So legen Sie Ihren Speicher passgenau aus

Bevor Sie die Beschaffung eines Stromspeichers planen, sollten Sie eine ganze Reihe von Vorüberlegungen anstellen. Die folgende Liste hilft Ihnen später auch, wenn Sie sich von mehreren Herstellern Angebote machen lassen oder wenn Sie eine Expertenberatung in Anspruch nehmen.

1. Einsatzzweck

Überlegen Sie genau, was Sie mit dem Speicher erreichen wollen. Nicht immer lassen sich alle Ziele mit einem einzigen Gerät erreichen.

2. Platzbedarf/Stellplatz

Je nach Speicherart können der Platzbedarf sowie das zu erwartende Gewicht die Wahl beeinflussen.

3. Kosten-Nutzen-Verhältnis

Wirtschaftliche Überlegungen spielen bei der Wahl eines Speichers eine entscheidende Rolle. Nur ein optimal dimensionierter Speicher trägt zur Energieeffizienz im Unternehmen bei und erschließt die angestrebten Sparpotenziale.

In der Regel bestimmt die Speichergröße in kWh den Preis und tendenziell sinken die proportionalen Kosten mit zunehmender Speichergröße. Eine aktuelle Analyse der RWTH Aachen nennt einen Preis von 1.747 Euro je Kilowattstunde bei Speichern bis 5 kWh und von 1.212 Euro bei Speichern zwischen 10 und 200 kWh. Die Kosten für einen typischen Stromspeicher mit 10 kWh Größe beziffert die Hochschule auf etwa 13.500 Euro brutto.

4. Beschaffungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungsaufwand und -kosten

Neben den reinen Beschaffungskosten sollten von Anfang an die Aufwendungen für Betrieb und Instandhaltung des Speichers mitberücksichtigt werden. Wichtig ist auch, wer den Speicher prüfen darf. Bietet der Hersteller dafür einen Service an, ist eine erste Einschätzung der für künftige Prüfungen anfallenden Kosten möglich. Ansonsten können später hohe Zusatzkosten auf Sie zukommen.

5. Innen- oder Außenplatzierung, Umgebungsbedingungen

Gerade Batteriespeicher benötigen oft spezielle Umgebungsbedingungen, um einwandfrei zu funktionieren. In manchen Fällen ist eine Installation nur in geschlossenen Räumen möglich. Speicher, die auch im Außenbereich funktionieren, werden oft komplett mit eigenem Container angeboten.

6. Spezielle Anforderungen

Wenn Sicherheitsanforderungen besonders streng sind, etwa bei spezifischen Anforderungen von Sachversicherern zum Brandschutz, sind inzwischen auch dafür technische Lösungen am Markt, etwa Batteriespeicher mit einer zusätzlichen Brandschutzhülle.

7. Risiken beim Betrieb des Speichers

Machen Sie sich schon vor dem Kauf mit den Risiken bestimmter Speichertypen (z.B. „thermal runaway“ oder „thermisches Durchgehen“ bei Lithium-Ionen-Batterien) vertraut. Wenn Sie im Zweifel sind, wie hoch Sie mögliche Gefährdungen einschätzen sollten, können Sie sich bei Ihrem Sachversicherer erkundigen. Dann wissen Sie auch von vornherein Bescheid, ob bestimmte Risiken nicht versichert werden.

8. Welche zusätzliche Hard- und Software ist für den Speicherbetrieb erforderlich?

Klären Sie, ob Batteriemanagementsysteme etc. integriert sind oder zugekauft werden müssen. Kann ein Energiemanagementsystem genutzt werden?

9. Bau- und andere Genehmigungen sowie Versicherungen

Je nach Bundesland benötigen Sie für einen Stromspeicher eine Baugenehmigung. Eventuell brauchen Sie einen Eintrag bei der Bundesnetzagentur ins Marktstammdatenregister. Grundsätzlich sind die Inbetriebnahme, die Stilllegung, technische Änderungen oder ein Betreiberwechsel meldepflichtig. Erkundigen Sie sich, ob auch Ihr Installationsunternehmen die Meldung übernehmen kann und in welche Versicherungen Sie den Stromspeicher aufnehmen sollten.

10. Ist der gewählte Speichertyp förderfähig?

Klären Sie vor der Beschaffung, ob die von Ihnen gewählte Stromspeichertechnologie (elektrochemisch, elektrisch oder mechanisch) förderfähig ist. Infrage kämen u.a. das KfW-Förderprogramm „Erneuerbare Energien − Standard“ oder eine Förderung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), z.B. finanzielle Unterstützung für Software und Hardware von Energiemanagementsystemen (EMS).

Kommentare

Einen Kommentar schreiben