Leitungsanlagen und Alternativen zur DIN 4102 Teil 12

- Kommentare: 0

- Sicher arbeiten

- Artikel als PDF herunterladen

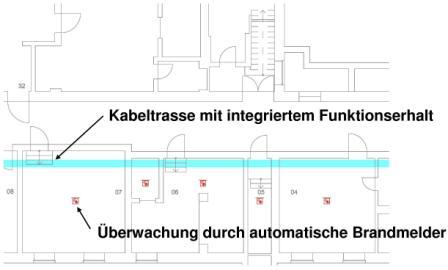

Kabel- und Leitungsanlagen mit integriertem Funktionserhalt ermöglichen den zeitweiligen Weiterbetrieb einer elektrotechnischen Anlage im Falle eines Brandes. Ihr Aufbau ist in DIN 4102-12:1998-11 beschrieben.

Festlegung der Funktionserhaltklasse nach DIN 4102

Die DIN 4102 Teil 12 beschreibt 3 Funktionserhaltklassen (Abschnitt 3.2.2 Tabelle 1)

- E30: Funktionserhalt ≥30 Minuten

- E60: Funktionserhalt ≥60 Minuten

- E90: Funktionserhalt ≥90 Minuten

Eine Zuordnung der einzelnen Funktionsklassen zu Gebäuden oder Anwendungsfällen kann diese Norm nicht geben. Die Festlegung der erforderlichen Funktionserhaltklasse erfolgt aufgrund baurechtlicher oder betrieblicher Anforderungen bzw. auf Basis von Regelungen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes. Die Festlegung der erforderlichen Funktionserhaltklasse kann erfolgen durch:

- Anforderungen aus der MLAR bzw. der LAR

- Anforderungen aus der MBO bzw. LBO

- Anforderungen aus dem ArbSchG bzw. der BetrSichV

- betriebliche Anforderungen

- Anforderungen aus dem Brandschutzkonzept

Sinn des Funktionserhalts

Durch den Funktionserhalt einer elektrotechnischen Anlage wird ein begrenzter Weiterbetrieb der Anlage erreicht. Hierdurch wird Folgendes ermöglicht:

- Erfüllung der Schutzbedürfnisse von Menschen oder Sachen

- Gewährleistung der erforderlichen Evakuierungszeit

- Zeitgewinn zur definierten Beendigung von Betriebsabläufen

- Zeitgewinn für Gegenmaßnahmen und Rettungsaktionen

Der Sinn des Funktionserhalts ist jedoch nur gegeben, wenn die zugehörigen Anlagen durch automatische Feuermelder überwacht werden.

Bauarten von Funktionserhalttrassen nach DIN 4102

Die DIN 4102 beschreibt drei unterschiedliche Bauarten für Funktionserhalttrassen:

- Kanäle (Abschnitt 7.3.2)

- Anlagen mit integriertem Funktionserhalt (sog. Normtragekonstruktionen) (Abschnitt 7.3.3)

- Beschichtungen und Bekleidungen (Abschnitt 7.3.4)

Normtragekonstruktion Kabelleiter

Diese Tragekonstruktion wird in der Norm folgendermaßen beschrieben:

- Hängestiel mit Ausleger und zusätzlicher Abhängung an der Auslegerspitze mit einer Gewindestange

- Hängestielabstand 1200 mm

- Leiterbreite 400 mm

- Holmhöhe 60 mm

- Blechstärke 1,5 mm

- Sprossenabstand 300 mm

- 150 mm breite Auflagebleche auf den Sprossen

- Stöße mittig zwischen den Hängestielen

- Kabelgewicht max. 20 kg/m

Normtragekonstruktion Kabelrinne

Die Anforderungen an diese Tragekonstruktion ähneln denen der Kabelleiter. Allerdings ist das Kabelgewicht halbiert. Sie wird in der DIN 4102 folgendermaßen beschrieben:

- Hängestiel mit Ausleger und zusätzlicher Abhängung an der Auslegerspitze mit einer Gewindestange

- Hängestielabstand 1200 mm

- Rinnenbreite 300 mm

- Holmhöhe 60 mm

- Blechstärke 1,5 mm

- Lochanteil 15±5 %

- Sprossenabstand 300 mm

- Stöße mittig zwischen den Hängestielen

- Kabelgewicht max. 10 kg/m

Normtragekonstruktion Schelle

Bei dieser Normtragekonstruktion wird zwischen Einzelschelle und Bügelschelle mit Langwanne differenziert.

Für die Einzelschelle ist ein Schellenabstand von 300 mm festgelegt. Bei der Verwendung der Bügelschelle mit Profilschiene wird ein Schellenabstand von 600 mm beschrieben. Es sind hierbei jedoch 200 mm lange Langwannen einzusetzen.

Besonderheiten bei Normtragekonstruktionen

Die Prüfergebnisse von Normtragekonstruktionen sind auf Fabrikate anderer Kabelhersteller übertragbar, wenn die gleiche Kabelbauart verwendet wird (Vorwort und Abschnitt 8.3). Steigetrassen müssen nach 3,5 m über eine wirksame Abstützung verfügen. Einzelschellen können bei Beibehaltung des Abstandes durch Bügelschellen ohne Langwanne ersetzt werden. Die Einzelverlegung kann auch als Wandmontage bei gleichen Parametern erfolgen. Der Funktionserhalt der Kabelanlage darf über die Klassifizierungsdauer durch umgebende Bauteile nicht negativ beeinflusst werden (Abschnitt 8.3).

Aufbau der Leitungsanlage

Für den Aufbau einer Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt wird benötigt:

- tragfähiger Untergrund

- Dübel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

- Kabel mit integriertem Funktionserhalt

- gültiges Prüfzeugnis

Für die Auswahl von geprüften Tragesystemen bieten viele Hersteller Übersichtsgrafiken an. Diese Übersichtsgrafiken ersetzten jedoch nicht den Inhalt der zugehörigen Prüfzeugnisse. Die Prüfzeugnisse enthalten alle Detailinformationen zum korrekten Aufbau der Leitungsanlage.

Nach der Erstellung der Kabelanlage ist ein Übereinstimmungsnachweis auszustellen (Abschnitt 10). Vorlagen hierfür sind in den Anlagen der Prüfzeugnisse enthalten.

Die Kabelanlage muss gekennzeichnet werden (Abschnitt 11). Diese Kennzeichnungsschilder müssen mindestens enthalten:

- Name des Errichters der Kabelanlage

- Bezeichnung laut Prüfzeugnis

- Funktionserhaltklasse

- Nummer des Prüfzeugnisses

- Herstellungsjahr

Sonderkonstruktionen

Die Einhaltung der normativen Anforderungen ist nicht immer möglich. Hier ist die Erarbeitung von Sonderkonstruktionen erforderlich. Diese Sonderkonstruktionen müssen geprüft bzw. abgenommen werden.

Eine Möglichkeit besteht in der Prüfung der Sonderkonstruktion in einer zugelassenen Prüfanstalt. Dieses Verfahren ist jedoch nur bei Sonderkonstruktionen sinnhaltig, wenn sie universell anwendbar sind.

Eine weitere Möglichkeit ist die Vorstellung der Sonderkonstruktion bei einem Prüfsachverständigen. Er kann eine Zustimmung im Einzelfall erteilen.

Beispiel 1: Leitungsverlegung in einer Lüftungszentrale

Eine Leitungsanlage soll durch eine Lüftungszentrale geführt werden. Die Decke ist großflächig mit Installationen belegt, die nicht die Funktionserhaltklasse der Leitungsanlage erfüllen.

Die umgebenden Bauteile dürfen über die Klassifizierungsdauer den Funktionserhalt nicht negativ beeinflussen (Abschnitt 8.3). Insofern ist eine „normale“ Konstruktion nicht durchführbar.

Es wurde mit dem zuständigen Prüfsachverständigen eine Sonderkonstruktion erarbeitet. Die Leitungsverlegung erfolgt in Betonkanälen auf dem Fußboden. Die Kanäle wurden mit Sand verfüllt und mit Betonplatten abgedeckt.

Beispiel 2: Leitungsverlegung im Erdreich

Eine Leitungsanlage soll im Erdreich verlegt werden. Diese Verlegeart ist in der DIN 4102 nicht beschrieben.

Die Lösung hierfür ist in der DIN VDE 0100-710 aufgeführt (DIN VDE 0100-710:2002-11, Abschnitt 710.520.1). Die Kabelanlagen werden mit einem Mindestabstand von 2 m zueinander verlegt.

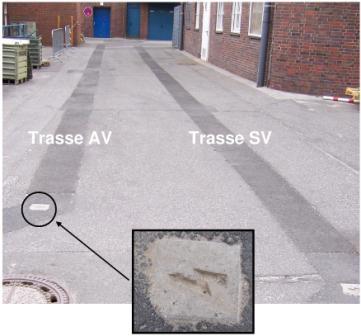

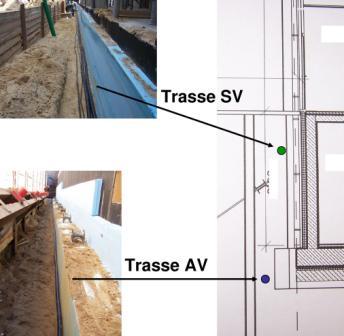

Beispiel 3: Leitungsverlegung im Erdreich

Eine Leitungsanlage soll im Erdreich verlegt werden. Der in DIN VDE 0100-710 geforderte Abstand von 2 m kann aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht eingehalten werden.

Als Lösung kam die Verwendung einer Baugrube zum Tragen. Die Leitungen wurden vertikal mit einem Abstand von ca. 3 m und horizontal mit einem Abstand von ca. 0,5 m verlegt. Hierdurch sind auch Leitungsbeschädigungen bei Bohrarbeiten relativ unwahrscheinlich.

Beispiel 4: Leitungsverlegung unter einer NSHV

Diverse Bestandsleitungen der Allgemeinen Versorgung (AV) verlaufen in einem abgesenkten Kabelgraben unter einer neu aufzubauenden NSHV der Sicherheitsstromversorung (SV). In diesem Raum dürfen sich keine Fremdinstallationen – folglich auch keine Fremdkabel befinden (DIN VDE 0100-710:2002-11, Abschnitt 710.51.1.1).

Zur Lösung dieses Problems wurden die Bestandsleitungen (AV) eingesandet und mit Betonplatten abgedeckt. Hierdurch wurden einerseits die Fremdleitungen mechanisch geschützt und andererseits die Redundanzforderung der Leitungsanlagen erfüllt (DIN VDE 0100-560:1995-07, Abschnitt 563.1).

Fazit

Der Aufbau einer Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt erfordert von der ausführenden Fachkraft umfassende Kenntnisse auf diesem Gebiet. Fehlerhafte Konstruktionen können zum Verlust der Funktionsfähigkeit führen.

Für viele Anwendungsfälle, die in der DIN 4102-12:1998-11 nicht beschrieben sind, gibt es die Möglichkeit, Sonderkonstruktionen zu erstellen. Diese Sonderkonstruktionen sind mit dem zuständigen Prüfsachverständigen vor der Umsetzung abzustimmen.

Autor: Dipl.-Ing. (FH) Olaf Wulf ist Fachplaner und Fachbauleiter im Ingenieurbüro Wendt GmbH (Bremen/Hamburg/München)

Kommentare

Einen Kommentar schreiben